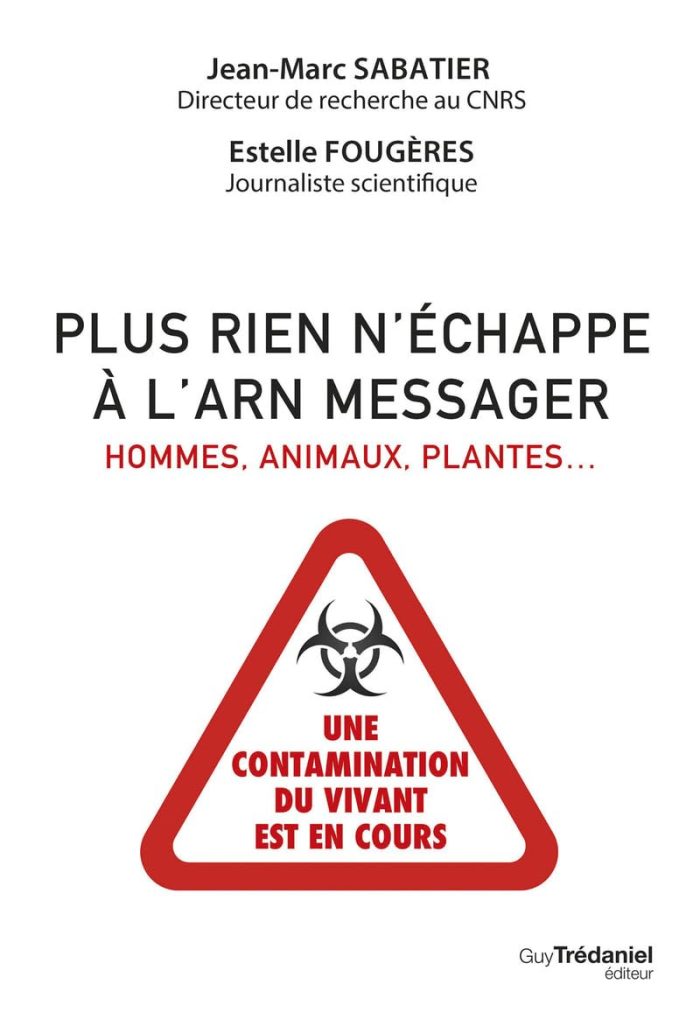

Dans un ouvrage pionnier, « Plus rien n’échappe à l’ARN messager », le Dr Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et directeur de recherche au CNRS, et Estelle Fougères, journaliste scientifique, explorent ce qui, selon eux, « pourrait devenir la plus grande dérive biotechnologique du XXIe siècle ».

ENTRETIEN – Les vaccins à ARN messager ne sont plus réservés aux humains. Désormais, aussi bien les animaux que les plantes sont en passe d’entrer à leur tour dans la boucle d’une révolution biotechnologique en marche. Une révolution silencieuse, qui soulève des enjeux de sécurité, d’éthique et de transparence démocratique. « Demain, il suffira de manger une salade pour être “vacciné“ », affirment les auteurs de l’ouvrage. Dénonçant une « médecine furtive », ils interrogent aussi notre liberté de choix face à l’instauration, « sans transparence et sans débat », d’un paradigme qui s’inscrit dans le sillage de la crise du Covid-19.

Epoch Times : Dans l’ouvrage Covid long et effets indésirables du vaccin (Trédaniel), vous décortiquez l’échec de la vaccination à ARN messager contre le Covid, pourtant présentée à l’époque comme la panacée capable de mettre fin à la crise sanitaire. Désormais, vous vous intéressez au développement de vaccins à ARN messager pour d’autres recoins du vivant. Pourquoi consacrer un livre à ce sujet ?

Jean-Marc Sabatier : Nous avons souhaité écrire ce livre pour porter à la connaissance du public un ensemble d’informations essentielles sur la technologie de l’ARN messager et ses applications multiples. Au fil de nos recherches, nous avons constaté que son déploiement ne se limitait pas à la vaccination humaine, mais s’étendait déjà au monde animal et végétal, souvent dans une relative discrétion.

La plupart du temps, les consommateurs ignorent totalement avec quels types de vaccins les animaux qu’ils consomment ont été traités. Il faut rappeler que la vaccination est parfaitement autorisée dans le cadre de l’agriculture biologique, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Le problème, c’est que les nouvelles vaccinations à ARN messager ne relèvent plus de la logique vaccinale classique. Elles reposent sur une approche génique, qui modifie temporairement le fonctionnement cellulaire.

Estelle Fougères : Dans ce contexte, une question s’impose : ne devrait-on pas, à l’instar des cultures OGM, exiger une mention claire lorsque des animaux ou des plantes ont reçu ce type de vaccin ? C’est là, selon nous, que réside un enjeu démocratique majeur : garantir au public une information transparente sur ce qu’il consomme.

Vous affirmez dans votre ouvrage que les produits à ARN messager ne sont pas, à proprement parler, des vaccins. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

EF : Si l’on se réfère à la nouvelle définition du mot « vaccin », alors oui, les produits à ARN messager peuvent être considérés comme des vaccins. Mais il faut savoir que cette définition a changé à plusieurs reprises.

L’une des premières zones d’ombre tient justement à cette évolution de la sémantique. Le sens même des termes « vaccin » et « vaccination » a été profondément modifié en 2021, au moment du déploiement des campagnes d’ARN messager. Ce qui désignait autrefois un produit capable de conférer une immunité contre une maladie est devenu un produit qui « stimule la réponse immunitaire », sans pour autant garantir cette immunité.

De la même façon, la « vaccination », qui visait historiquement à offrir une protection complète, est désormais présentée comme un moyen d’apporter une « protection » bien plus relative et incertaine. Ce glissement sémantique n’est pas anodin : il change la perception même de ce que signifie se vacciner, et du niveau de protection que l’on est en droit d’attendre.

En savoir plus

- « Covid long et effets indésirables du vaccin », du Dr Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougères : mécanismes biologiques et traitements prometteurs

JMS : Bien qu’ils remplissent les critères d’une thérapie génique, les vaccins à ARNm continuent d’être classés et encadrés comme de simples vaccins traditionnels. Ce choix de classification est loin d’être anodin : il permet à ces produits d’échapper aux contraintes réglementaires qui sont imposées aux thérapies géniques. Ils sont ainsi dispensés de certaines évaluations approfondies, telles que les études de biodistribution, ou du potentiel d’excrétion, c’est-à-dire le processus par lequel l’organisme élimine les substances ou déchets, principalement via les reins ou la bile, ainsi que des tests de génotoxicité, qui mesurent la capacité d’une substance à altérer le matériel génétique des cellules.

Cette approche a indéniablement facilité la mise sur le marché rapide de ces produits pendant la crise du Sars-CoV-2, mais elle a également réduit le niveau de contrôle habituellement requis pour des technologies d’une telle complexité. En pratique, le simple fait de classer un produit dans la catégorie des vaccins, plutôt que dans celle des thérapies géniques, a permis d’éviter certaines étapes d’évaluation essentielles, au prix d’un encadrement scientifique et réglementaire allégé.

Votre livre aborde l’élargissement des usages de l’ARN messager à de nouveaux modes d’administration : comprimés, sprays nasaux, patchs cutanés. Où en sont concrètement ces projets, et quels en sont, selon vous, les principaux enjeux ?

JMS : Dans la quête de solutions sans aiguilles, plusieurs pistes sont déjà avancées. Mais derrière l’enthousiasme affiché par les industriels et les laboratoires, les incertitudes sont majeures et les risques souvent minimisés.

Les vaccins oraux à ARN messager, par exemple, paraissent séduisants : avaler une simple pilule au lieu de recevoir une injection. Mais cette simplicité apparente cache d’immenses défis techniques. L’ARN naturel est une molécule relativement fragile, plus ou moins rapidement dégradée par les enzymes et l’acidité gastrique. Mais les stratégies d’encapsulation peuvent potentiellement stabiliser l’ARN lui permettant d’atteindre les cellules intestinales dans un état fonctionnel. Les essais en cours en sont encore à un stade exploratoire, et le passage du laboratoire à l’humain est loin d’être acquis. Pire encore, personne ne sait mesurer l’impact d’une exposition répétée d’ARN messager sur la flore intestinale, ni les effets secondaires potentiels liés à son absorption par des voies « singulières ».

Les sprays nasaux suscitent, eux aussi, un engouement certain. En théorie, ils permettraient une immunité locale renforcée dans les voies respiratoires, première barrière contre de nombreux virus. Mais les limites sont évidentes : irritation chronique des muqueuses, déclenchement de réactions inflammatoires imprévisibles, pénétration des nanoparticules au-delà de la barrière hémato-encéphalique avec un risque neurologique encore mal évalué. La recherche balbutie et, pour l’instant, aucune étude de long terme n’apporte de garanties solides. Ces sprays pourraient bien générer plus de complications qu’ils n’en résolvent.

Quant aux patchs à micro-aiguilles, souvent présentés comme l’avenir d’une vaccination simplifiée, ils suscitent des inquiétudes plus profondes. Derrière l’image rassurante d’un dispositif indolore et pratique se cachent de véritables zones d’ombre. Comment s’assurer que le patch délivre la quantité exacte d’ARN messager prévue ? Les risques de sous-dosage ou de surdosage sont réels et pourraient compromettre la réponse immunitaire.

En somme, ce qui est présenté comme une révolution technologique marque surtout le début d’une dérive sanitaire. Le discours officiel insiste sur la commodité et l’autonomie de ces dispositifs, mais il passe sous silence une faille majeure : l’imprévisibilité biologique d’une telle méthode.

On évoque aujourd’hui une « seconde génération » de vaccins à ARN messager, dits auto-amplifiants, présentés comme plus puissants et nécessitant des doses bien plus faibles. De quoi s’agit-il exactement, et où en sont ces développements ?

EF : Parler de « seconde génération » est à la fois vrai et faux. Il est vrai que, pour la vaccination contre le SARS-CoV-2, le vaccin à ARN messager auto-amplifiant Kostaive, également désigné sous le nom de ARCT-154, approuvé au Japon le 28 novembre 2023 puis par l’Union européenne le 12 février 2025 après un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA), est apparu après les vaccins à ARN messager dits « classiques ». Par ailleurs, d’autres projets fondés sur cette technologie ont été mis sur le marché ou sont en cours de développement notamment en santé animale.

Mais en réalité, cette technologie n’a rien de véritablement nouveau. En consultant la littérature scientifique, nous avons découvert qu’elle avait déjà été mise au point et testée dès 2012, dans des travaux menés par Novartis et publiés dans la revue PNAS. Ces recherches portaient sur des modèles animaux, notamment des porcs et des souris, et démontraient déjà le potentiel de l’ARN messager auto-amplifiant encapsulé dans des nanoparticules lipidiques.

Cette découverte a été une réelle surprise : ce que l’on présente aujourd’hui comme une innovation de rupture existait donc depuis plus d’une décennie, bien avant l’épidémie de SARS-CoV-2, simplement restée hors du champ de la communication publique.

JMS : Les vaccins à ARNm auto-amplifiants sont présentés comme une révolution, et ça en est une puisque derrière cette promesse se cache une rupture majeure. Leur originalité repose sur l’ajout d’une information génétique codant pour un complexe appelé « réplicase » au sein de leur structure moléculaire, permettant ainsi une amplification du message génétique directement dans l’organisme. En termes simples, un vaccin à ARN messager auto-amplifiant fonctionne un peu comme une copie qui se reproduit toute seule à l’intérieur de la cellule. Une fois injecté, l’ARN messager entre dans les cellules grâce à de minuscules particules lipidiques. Là, il sert de modèle pour fabriquer deux choses : la protéine ciblée par le vaccin (comme la protéine spike du SARS-CoV-2) et un ensemble d’enzymes d’origine virale capables de copier à nouveau cet ARN.

Ces enzymes forment ce qu’on appelle un complexe réplicase, qui fabrique de nouvelles copies de l’ARN initial. En d’autres termes, l’ARN se réplique lui-même à l’intérieur de la cellule, ce qui multiplie la quantité d’ARN disponible et donc la production de protéines vaccinales.

C’est cette capacité de reproduction interne qui lui vaut le nom de vaccin à ARN messager « auto-amplifiant ».

Si vous voulez, c’est une sorte de photocopieuse génétique installée au cœur de la cellule. Là où les vaccins à ARN messager classiques délivrent un message unique censé être détruit assez rapidement (même si on a vu que l’ARN messager pouvait persister dans l’organisme beaucoup plus longtemps que ce qui avait été annoncé au départ), les versions auto-amplifiantes reproduisent leur propre code encore et encore. Résultat : une production massive et prolongée de protéines antigéniques, obtenue avec une dose bien plus faible d’ARN messager.

Pour leurs concepteurs, cette stratégie permettrait d’intensifier la réponse immunitaire, d’allonger la durée de protection et de réduire les quantités de vaccin nécessaires. Mais une question essentielle reste en suspens : où et quand ce mécanisme s’interrompt-il ? Tant que la réplicase reste active, la cellule continue de fabriquer l’antigène choisi, qu’il s’agisse de la protéine Spike ou d’un autre antigène. Une stimulation persistante de ce type n’est pas anodine. Elle pourrait déboucher sur des inflammations chroniques, des dérèglements immunitaires, voire des maladies auto-immunes déclenchées par excès de réponse.

Au-delà du risque biologique immédiat, des inconnues techniques et environnementales s’ajoutent : que devient ce matériel génétique une fois diffusé ? Peut-il interagir avec d’autres micro-organismes ? Peut-il circuler au-delà de l’organisme ciblé ? Ces questions, encore sans réponse, devraient suffire à imposer la prudence. Pourtant, un premier vaccin à ARNm auto-amplifiant contre le Sars-CoV-2 a déjà été autorisé. Et en parallèle, la France vaccine désormais massivement ses canards contre la grippe aviaire avec ce type de technologie, déployée alors même que les incertitudes scientifiques demeurent entières.

Selon vous, la vaccination des animaux d’élevage, notamment des canards contre la grippe aviaire, peut-elle présenter un risque, direct ou indirect, pour les consommateurs de cette viande ?

EF : Cela dépend. En France, tous les canards ne sont pas vaccinés, mais la vaccination est obligatoire pour les élevages comptant plus de 250 volailles. Environ 62 millions de canards, issus de 2 500 élevages, sont ainsi vaccinés chaque année. Il existe aujourd’hui deux vaccins différents, mais aucune obligation n’impose d’indiquer lequel a été utilisé pour chaque élevage, ce qui empêche le consommateur de savoir avec quel type de produit les animaux ont été vaccinés.

Le premier vaccin, le VOLVAC B.E.S.T. AI + ND, repose sur une technologie classique à base de protéines recombinantes. Il combine des fragments du virus de la grippe aviaire H5N1 et du virus inactivé de la maladie de Newcastle pour stimuler la réponse immunitaire sans utiliser le virus entier. Ce type de vaccin, déjà bien connu, présente un profil de sécurité maîtrisé.

Le second, le CEVA Respons AI H5, est beaucoup plus récent et s’appuie sur la technologie de l’ARN messager auto-amplifiant. Présenté comme une avancée scientifique majeure, ce vaccin fonctionne en permettant à l’ARN de se répliquer temporairement dans l’organisme de l’animal, ce qui accroît la production de protéines virales et renforce la réponse immunitaire.

Mais cette capacité d’auto-amplification soulève de nombreuses questions. Les effets à moyen et long terme ne sont pas encore connus, ni sur les animaux, généralement abattus jeunes, entre 7 et 16 semaines selon les espèces, ni sur les consommateurs qui mangent leur viande. Et c’est bien cette incertitude qui devrait, à elle seule, inciter à la prudence.

JMS : En l’absence de recul, beaucoup s’interrogent sur les effets possibles de cette nouvelle technologie, non seulement sur les animaux vaccinés, mais aussi sur la santé de ceux qui consomment leur viande. Les vaccins à ARN messager auto-amplifiant sont présentés comme une avancée scientifique majeure, mais leur déploiement dans l’élevage s’est fait sans véritable évaluation à long terme.

Appliquée notamment aux canards mais aussi aux poules depuis juin 2023, cette technologie suscite des inquiétudes bien plus profondes qu’il n’y paraît. Si certains chercheurs y voient une solution prometteuse contre les épidémies animales, d’autres soulignent les risques potentiels pour la sécurité alimentaire. L’une des principales interrogations concerne la stabilité des ARN messagers, censés être détruits sous l’effet de la chaleur ou lors de la digestion. Or, plusieurs études montrent que certains ARN peuvent résister à des températures élevées, jusqu’à 100 °C pendant dix minutes, ou 80 °C pendant plusieurs dizaines d’heures. La stabilité des ARN va dépendre de leurs structures et de la présence de nanoparticules lipidiques protectrices.

Autrement dit, dans des cuissons à basse température, comme pour le magret rosé ou le foie gras mi-cuit, des ARN intacts pourraient subsister. Et si ces ARN pénétraient dans la circulation sanguine via un contact avec nos muqueuses ? En théorie, ils pourraient aussi être protégés par des vésicules microscopiques, les exosomes, et échapper à la dégradation. Il s’agit d’un scénario encore hypothétique mais réaliste, qui mérite d’être étudié avant de banaliser cette technologie.

Les composants des vaccins ajoutent encore à cette inquiétude. Le squalène, un lipide utilisé pour renforcer la réponse immunitaire, stabilise également les molécules d’ARN, les rendant plus résistantes à la chaleur ou à l’acidité gastrique. Quant aux nanoparticules d’oxyde ferrique, elles protègent l’ARN des conditions extrêmes et pourraient faciliter son passage à travers les barrières biologiques. Dans certains cas, elles pourraient même empêcher sa dégradation complète, notamment si la viande est consommée crue ou insuffisamment cuite.

De plus, avant d’atteindre l’estomac, la viande entre en contact avec les muqueuses buccales et l’œsophage. Si de l’ARN fonctionnel y persiste, un transfert vers l’organisme humain ne peut pas être totalement exclu. Cela poserait une question vertigineuse : ces ARN pourraient-ils, même temporairement, produire des protéines étrangères, notamment du complexe réplicase, dans nos cellules ?

Pour l’instant, aucune étude indépendante n’a apporté de réponses. Pourtant, des millions de canards ont déjà été vaccinés, et leur viande se retrouve chaque jour dans nos assiettes sans que les consommateurs sachent quel vaccin a été utilisé. Ce manque de transparence, ajouté à l’absence de données solides, entretient la méfiance. Une technologie aussi puissante aurait dû être évaluée de manière rigoureuse avant toute généralisation. Cela n’a pas été le cas.

EF : Plusieurs zones d’ombre entourent encore les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) des vaccins contre la grippe aviaire. Deux ATU figurent actuellement sur le site de l’ANSES, valables du 25 mars 2025 au 25 mars 2027, pour les vaccins VOLVAC B.E.S.T. AI + ND et CEVA Respons AI H5. Depuis l’obligation de vaccination instaurée le 1er octobre 2023 pour les élevages de plus de 250 canards, les premières ATU ont été modifiées à plusieurs reprises : celle du vaccin CEVA, accordée le 31 mai 2023, a connu six révisions en moins de deux ans.

Le renouvellement du 23 mars 2025 introduit une mention particulièrement préoccupante : la balance bénéfice-risque du vaccin CEVA est jugée « positive », mais avec un niveau de preuves limités. Autrement dit, le produit est utilisé dans un contexte d’urgence sanitaire sans que toutes les données scientifiques soient disponibles. De plus, les documents officiels précisent qu’aucune information n’existe sur la compatibilité du vaccin avec d’autres traitements vétérinaires, et qu’aucune donnée n’est disponible sur son innocuité pendant la ponte, une phase pourtant critique pour les volailles. Pour rappel, le vaccin a vu son autorisation étendue des canards aux poules dès juin 2023, même s’il n’existe aucune obligation vaccinale pour les poules.

Autre élément d’inquiétude : les avertissements médicaux destinés aux personnes manipulant le vaccin. Les notices mentionnent des risques graves en cas d’injection accidentelle, en raison de la présence d’huiles et de nanoparticules ferriques. Une injection, même minime, peut provoquer un œdème intense, une nécrose ischémique, voire la perte d’un doigt sans intervention chirurgicale rapide.

Ces précautions posent de sérieuses questions sur le niveau réel d’évaluation et de sécurité de ce vaccin. Le recours à une procédure d’urgence, associé à un tel nombre d’avertissements et de modifications en un temps aussi court, laisse planer un doute profond sur la rigueur du suivi scientifique et la capacité des autorités à garantir la sécurité des animaux, des consommateurs et des professionnels exposés.

JMS : Mais au-delà des canards, la logique d’extension de ces technologies se poursuit. Des programmes de recherche avancés visent déjà à vacciner non seulement les poissons et certaines plantes, mais aussi les vaches, non pas pour prévenir des maladies, mais pour modifier leurs fonctions biologiques naturelles, comme la production de méthane.

Dans une démarche présentée comme écologique, des équipes de recherche développent aujourd’hui des thérapies géniques, des vaccins à ARN messager et surtout une série de molécules de synthèse destinées à réduire les émissions de méthane des ruminants. Certaines sont déjà testées ou commercialisées : inhibiteurs enzymatiques du microbiote digestif, additifs agissant sur la fermentation intestinale, ou encore composés capables de bloquer l’activité des archées méthanogènes responsables de la production de gaz. L’objectif affiché est clair : parvenir à une régulation totale du vivant, où même les processus physiologiques élémentaires, comme la digestion ou les flatulences animales, doivent être contrôlés et tout ça au nom du changement climatique.

Pour les bovins, la question dépasse largement les vaccins à ARN messager. Ces nouvelles approches, qu’elles reposent sur des molécules chimiques ou des outils d’ingénierie génétique, visent toutes à transformer le vivant de l’intérieur, souvent sans véritable débat public ni évaluation indépendante de leurs conséquences sanitaires ou écologiques.

Et comme si cela ne suffisait pas, certains projets vont encore plus loin dans le contrôle du vivant. Le programme ZELP, par exemple, prévoit d’équiper les vaches de masques capables de capter le méthane émis lors de leurs rots et de le transformer en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau. Ce dispositif, présenté comme une solution innovante contre le réchauffement climatique, symbolise une intrusion sans précédent dans la vie animale, comme si la simple respiration ou digestion d’un être vivant devait désormais être technologiquement régulée.

Derrière ces initiatives se dessine une vision inquiétante : celle d’une nature entièrement sous contrôle humain, où les animaux deviennent des instruments d’expérimentation au service d’objectifs politiques ou environnementaux discutables. Avant de céder à cette fuite en avant technologique, il est urgent de retrouver du recul et du discernement, d’interroger la logique qui pousse à vouloir tout maîtriser, jusqu’à la biologie la plus intime du vivant, au nom d’une urgence climatique souvent présentée sans nuance ni esprit critique.

Dans l’un des chapitres du livre, vous évoquez les « légumes vaccinaux » : des plantes, écrivez-vous, capables de produire des protéines vaccinales et d’immuniser directement ceux qui les consomment. Vous précisez que ce n’est plus de la science-fiction, mais une réalité scientifique en plein essor. De quoi s’agit-il concrètement ?

EF : Lorsqu’on fait un peu d’histoire des sciences, on se rend compte que l’idée des « légumes vaccinaux » n’a rien de nouveau. Elle est apparue dès le début des années 1990, bien avant l’ère de l’ARN messager vaccinal. À cette époque, des chercheurs, notamment autour de Charles Arntzen, avaient tenté d’introduire des gènes viraux dans des plantes comme la pomme de terre, la banane ou la tomate pour les transformer en véritables usines à antigènes.

L’objectif, à la fois simple et ambitieux, était de concevoir des vaccins comestibles capables de soigner le plus grand nombre, non plus par injection, mais par ingestion. En 1992, des pommes de terre transgéniques produisant un antigène du virus de Norwalk, responsable de gastro-entérites, ont ainsi été testées chez l’humain. Et les résultats étaient loin d’être anecdotiques : près de 95 % des volontaires ont développé une réponse immunitaire mesurable après ingestion. Ces travaux ne concernaient pas encore l’ARN messager, mais ils ont ouvert la voie à ce que l’on appelle aujourd’hui la « vaccination végétale ». Autrement dit, l’idée que la nourriture puisse devenir un vecteur thérapeutique, voire vaccinal. Ce qui, à l’époque, semblait une curiosité scientifique est désormais envisagé comme une perspective industrielle, et c’est bien cela qui soulève de nouvelles inquiétudes.

JMS : Ce que l’on prenait hier pour un scénario de science-fiction devient aujourd’hui un projet bien réel. L’idée des « légumes vaccinaux » refait surface : des plantes capables de produire, puis d’administrer, des vaccins à ARN messager simplement en les mangeant. Des chercheurs travaillent déjà sur des laitues, des épinards, du riz ou des tomates génétiquement modifiés pour fabriquer des molécules thérapeutiques. Autrement dit, demain, votre salade pourrait devenir un vaccin… sans seringue, sans médecin, et peut-être sans que vous le sachiez.

À l’université de Californie à Riverside, par exemple, un programme financé par la National Science Foundation vise à créer des plantes capables de générer des ARN messager et de déclencher une réponse immunitaire après ingestion. Une seule laitue pourrait, à terme, contenir la dose nécessaire pour « vacciner » une personne. Les chercheurs imaginent même des potagers domestiques où chacun cultiverait ses propres « vaccins », ou des champs entiers de végétaux vaccinaux destinés à l’industrie pharmaceutique.

Sur le papier, la promesse est séduisante : vaccination simple, bon marché, sans logistique médicale. Mais la réalité est tout autre. Comment garantir la dose exacte d’ARN dans chaque plante ? Comment éviter que la cuisson, le stockage ou la digestion ne détruisent le principe actif ? Et surtout, comment évaluer les effets d’une exposition répétée à des substances biologiques intégrées dans notre alimentation quotidienne ?

Ces « vaccins comestibles » soulèvent une question essentielle : où s’arrête la nourriture, où commence le médicament ? Derrière la promesse d’accessibilité et d’écologie se dessine un monde où le vivant, même végétal, devient un outil biotechnologique. Et au fond, la question essentielle reste entière : dans cette course au progrès, que restera-t-il de notre liberté de choisir ce que nous mettons dans nos assiettes ?

Vos analyses très critiques de la technologie ARN messager et de la généralisation de la vaccination vous valent, chez ses partisans, d’être classés parmi les « antivax ». Que répondez-vous à cette accusation ?

JMS : Non, nous ne sommes pas « antivax ». Le vaccin est un outil parmi d’autres, et comme tout outil, il peut être utile lorsqu’il est bien employé. Quand le bénéfice est réel, que les risques sont correctement évalués et que les études sont solides, il peut représenter une solution intéressante. Le problème, ce sont les dérives : les décisions précipitées, les évaluations incomplètes, les effets indésirables cachés, ou les réactions de panique qui conduisent parfois à vacciner de manière déraisonnable.

De plus, je comprends bien la détresse des agriculteurs : lorsqu’un seul animal malade entraîne l’abattage de tout un cheptel, il est logique de vouloir une protection. Mais encore faut-il que cette protection soit sûre, efficace et justifiée, et qu’on ne néglige pas d’autres options thérapeutiques déjà existantes notamment quand les vaccins ne sont pas généralisés comme c’est le cas pour la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui n’est pas transmissible à l’homme et dont l’immense majorité des animaux guérissent naturellement.

Cette logique d’urgence permanente a aussi des conséquences profondes. En abattant systématiquement, on fragilise notre autonomie alimentaire et on met en danger la diversité génétique des élevages. Or, la génétique d’un cheptel, c’est le fruit de générations de sélection et d’adaptation. La détruire au nom d’une stratégie de court terme, c’est mettre en péril l’avenir de toute une filière. Lorsque l’on abat indistinctement des troupeaux entiers, on efface parfois des lignées précieuses, résultat de décennies de sélection et d’adaptation aux conditions locales.

Des races rustiques, souvent plus résilientes, disparaissent au profit d’animaux issus de filières industrielles beaucoup plus homogènes. Résultat : un cheptel apparemment plus « contrôlé », mais en réalité plus fragile biologiquement. Moins il y a de diversité, plus un virus ou une bactérie unique peut provoquer des dégâts considérables. Autrement dit, en voulant protéger à tout prix (si cela est bien l’objectif ?), on finit parfois par rendre le système plus vulnérable.

Préserver la diversité génétique, c’est aussi préserver notre capacité à nourrir les populations de demain. La détruire au nom d’une stratégie de court terme, c’est mettre en péril non seulement la vitalité de nos élevages, mais aussi la souveraineté alimentaire de nos pays.

EF : La vaccination était autrefois un acte médical, fondé sur des preuves, la prudence et le consentement. Elle reposait sur une réflexion clinique. Aujourd’hui, c’est devenu un dogme, une idée ou une opinion qu’on impose sans possibilité de discussion, comme une vérité absolue. Je ne remets pas en cause le principe même de la vaccination : c’est un outil, parfois utile et nécessaire. Ce que je conteste, c’est la dérive qui transforme un acte médical en obligation morale et en croyance imposée.

Pendant l’épidémie de Sars-CoV-2, au plus fort de la campagne vaccinale, la vaccination a cessé d’être un simple acte médical pour devenir, aux yeux de beaucoup, une véritable religion de substitution. Une foi sans transcendance, mais chargée de sacré : purifier le corps, protéger la communauté, condamner l’impur.

Le non-vacciné n’était plus perçu comme un citoyen libre de son choix, mais comme un pécheur à exclure, un dissident à la foi collective. En 2021, la campagne vaccinale a pris l’allure d’une croisade morale. Recevoir l’injection, c’était appartenir au camp du bien. La refuser, c’était devenir suspect. Les « Pfizerisés » étaient les nouveaux fidèles, les nouveaux « baptisés » ; les autres, les sceptiques, les hérétiques devaient être chassés des lieux de vie, parfois même de leur emploi.

Le doute, pourtant au cœur de la démarche scientifique, s’est retrouvé disqualifié. Douter revenait à blasphémer ; questionner, trahir. Comme dans toute liturgie, les faits passaient après le récit. Et ce récit était simple : victimes innocentes, menace invisible, culpabilisation des récalcitrants. Le doute a cédé la place à la croyance. « Croire en la science », répétaient les demi-sachants et les élites moralisantes, qui confondaient déjà la science, méthode du doute, avec un catéchisme prêt-à-croire.

Ironie du sort : ceux qui invoquaient Pasteur pour justifier une « croyance en la science » semblaient avoir oublié la sagesse du maître. Pasteur, catholique pratiquant, savait distinguer la foi de la raison. Il résumait cela avec une phrase limpide : « Lorsque je rentre dans mon laboratoire, je laisse ma foi au vestiaire. ». Une phrase simple, mais que notre époque, enivrée de certitudes, semble avoir effacée de sa mémoire.